#從國文課本看臺灣美術史

撰文|張哲維(陳澄波文化基金會專員)

「我手中捏著母親的頭髮,一綹綹地梳理,可是我已懂得,一把小小黃楊木梳,再也理不清母親心中的愁緒。因為在走廊的那一邊,不時飄來父親和姨娘琅琅的笑語聲。」——琦君,〈髻〉。

所謂「三千煩惱絲」,頭髮象徵著世俗的憂愁與困擾,是我們相當熟悉的聯想。而在〈髻〉一文中,頭髮不僅是琦君母親心中的愁緒,由髮盤成的各式造型,更呈顯出母親與姨娘的差異與對比。

螺絲髻、鮑魚頭,是作者母親慣用的髮型。「在當時,鮑魚頭是老太太梳的,母親才過三十歲,卻要打扮成老太太」,對比新來的姨娘「什麼鳳凰髻、羽扇髻、同心髻、燕尾髻,常常換樣子」,傳統與摩登鮮明的差別,透過不同的「髻」給予讀者深刻的感受,也反映出當時的新女性追求外在時髦的自主意識。

類似的社會氛圍,在日治時期的臺灣也可見得。例如我們從野村泉月的〈新晴〉,或陳敬輝的〈路途〉當中,都能看到髮型、服裝各異的摩登女性在街上漫步、駐足的景象。

野村泉月,〈新晴〉,1935。

陳敬輝,〈路途〉,1933。

而女子盤髮梳妝的姿態也是畫家會關注的題材,如臺展有鄉原古統的〈少婦〉、野村泉月的〈打扮〉,另有洪瑞麟入選春陽展的〈朝妝〉、以及陳進入選帝展的〈化粧〉等。其中,鄉原以圓形的畫面描繪女性綁髮的作法,頗有窺探的意味,更加彰顯了女性梳妝在男性的凝視之下,成為具有感官刺激的行為。如同〈髻〉也有寫到姨娘洗髮後「輕柔的髮絲飄散開來,飄得人起一股軟綿綿的感覺。父親坐在紫檀木榻床上,端著水煙筒噗噗地抽著,不時偏過頭來看她,眼神裡全是笑」。

(右)野村泉月,〈よそほひ(打扮)〉,1930。

(右)陳進,〈化粧〉,1936,私人收藏。

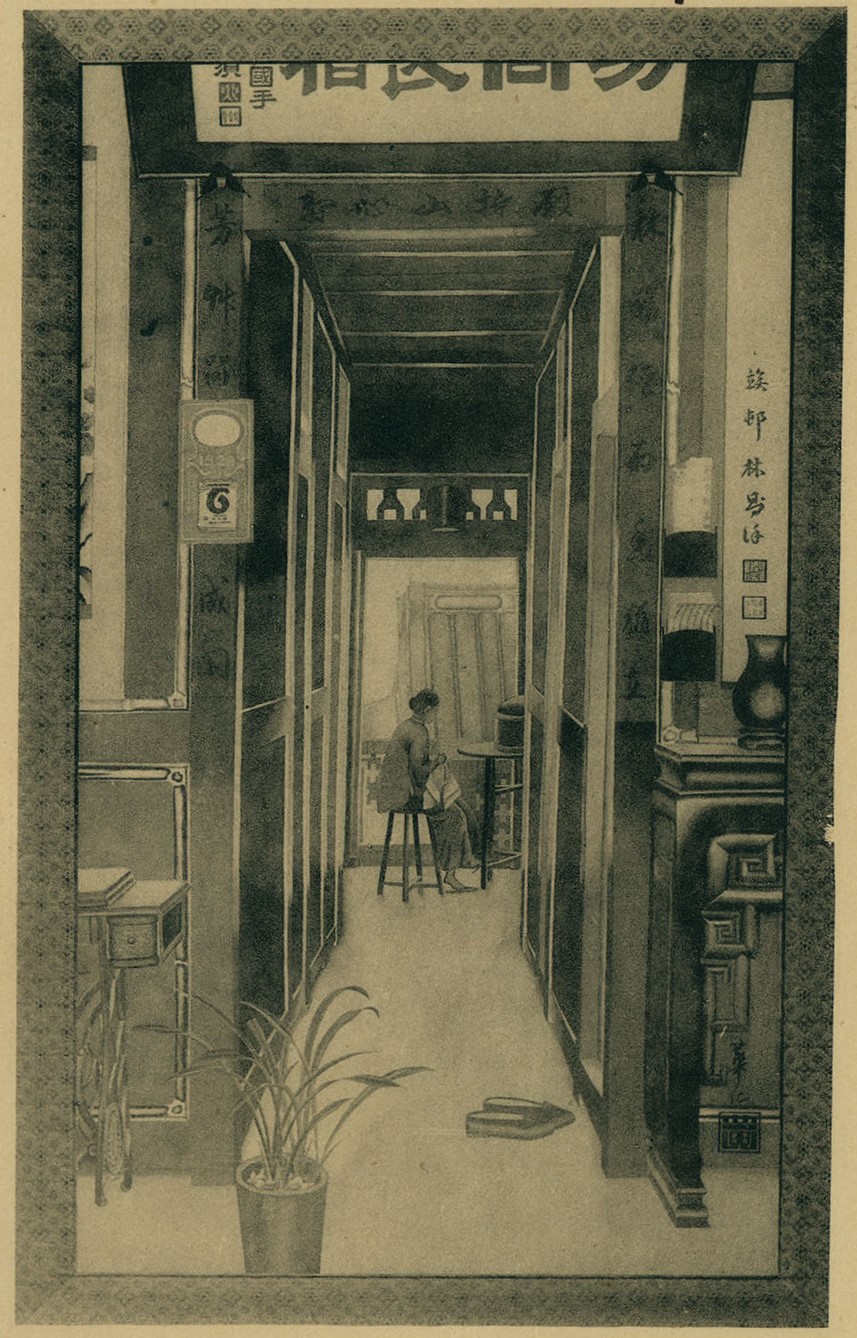

然而,盤著各式髮型的現代女性,也並非完全以時髦、愉悅的形象出現在畫作裡。如根津靜子的〈午後〉,描繪穿著白洋裝的少女托腮沉思,似有難以言說的煩惱;或如李石樵的〈小憩〉,傳達出職業婦女疲倦無語的情緒。而黃華仁的〈閨房外〉,透過室內空間的層層遞進,表現女子錮於家中的意象,意味深長。若是再搭配本文開頭引用的那段敘述,是否更能想像琦君和黃華仁的心情呢?

(右)李石樵,〈憩ひ (小憩)〉,1942。

黃華仁,〈內房より(閨房外)〉,1929。