撰文│林毓晴(政治大學歷史所畢)

林玉珠 入選臺展第十回;府展第一、三、四回

1919年,林玉珠出生於淡水清水街,這條街在清代及日本統治時期是米店及碾米業的集中地,舊稱「米市街」或「米市仔」。林玉珠的父親林溪山就在這裡經營米店,她曾在訪談時提及日治時期的米店都是做「出口業」,米收完後會先給臺籍檢查人員檢查,檢查通過後就可以出口到日本(註1)。由於家中經濟狀況不錯,林溪山也和其他臺灣士紳家庭一樣,將女兒送到當地的淡水高等女學校就讀,就在這裡,林玉珠遇到了鼓勵她參加畫展的老師陳敬輝。

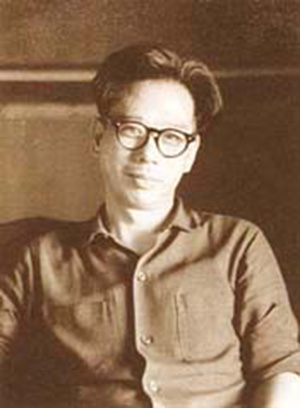

啟蒙老師陳敬輝

憶及自己於淡水女學堂求學時,林玉珠談到當時學校收的學生不多,老師們大多是日本人,其中擔任美術老師的陳敬輝是為數不多的臺籍教員,不過他自小在日本生活,直到成年後才回到臺灣,在學校任教時也都說日語,和日本人其實沒什麼區別。

圖片來源:https://reurl.cc/Q7yYD0

女學堂每個禮拜有一至二堂的美術課,對繪畫有興趣的學生可以再另外找老師上課。林玉珠很喜歡畫圖,時常趁陳敬輝作畫時在旁觀看,順便向老師請教。到了畢業前夕,父親希望她能繼續升學,打算將林玉珠送到臺北女子高等學院深造(註2)。然而,這間日治時期全臺唯一的高等女子教育機構,在當時被戲稱為「新娘學校」(註3),連她爸爸也覺得女子念書只是為了博一個好名聲而已(註4)。不過老師陳敬輝則不這麼認為,他不想看到林玉珠在女子學院不是學插花、化妝,就是學日本禮儀這種淑女課程。陳敬輝希望她能繼續作畫,於是鼓勵林玉珠參加臺展(註5)。

圖片來源:https://tm.ncl.edu.tw/article?u=001_002_0000361703&lang=chn

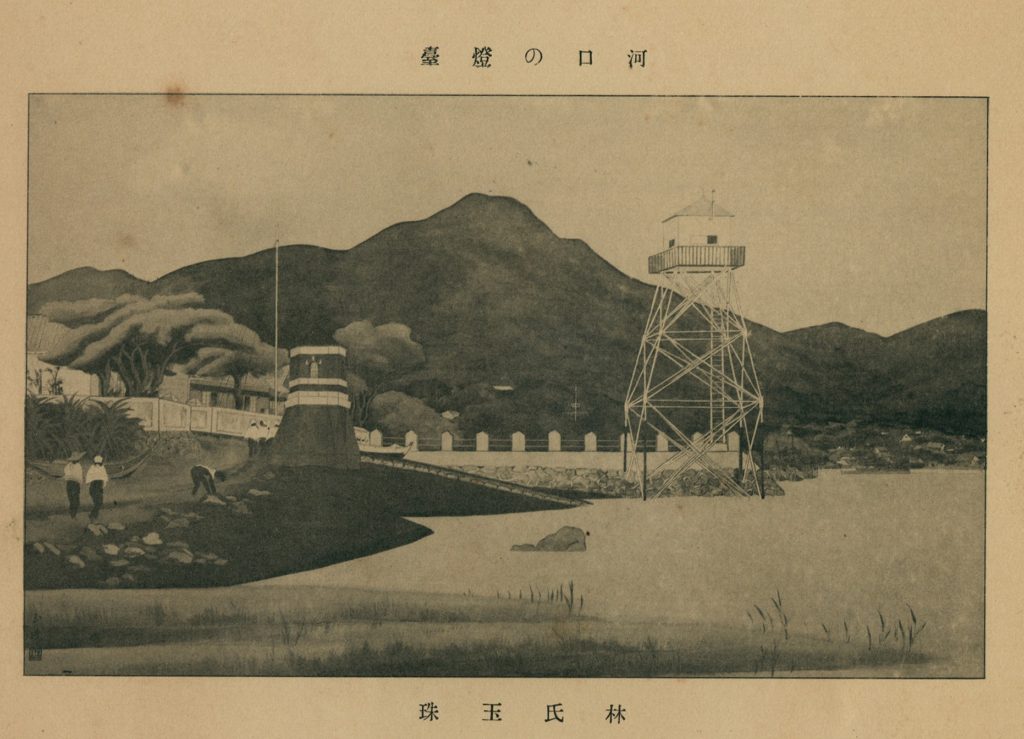

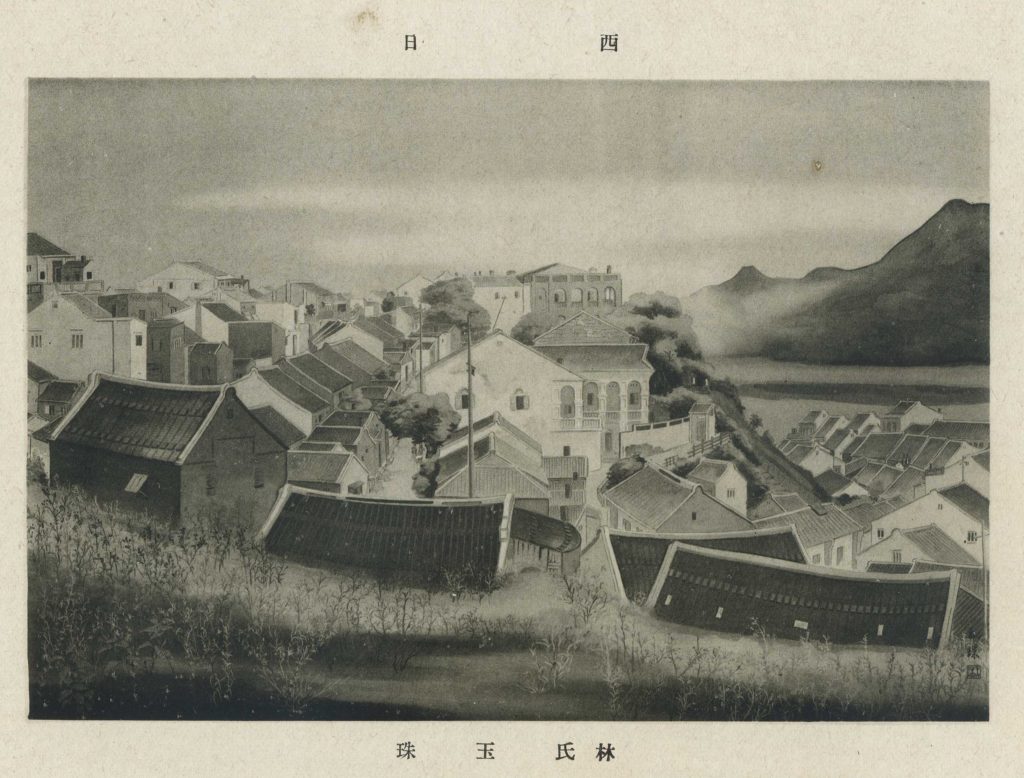

淡水風景入畫

1936年,林玉珠以《河口燈塔》入圍第十回臺展,這幅畫不僅呈現了淡水在地景色,也反映了林玉珠的個性。她曾表示「自己年輕時比較活潑,時常東西背一背就自己一個人到外面去寫生,到處走到處看,看到不錯的風景就記下來。(註6)」除了燈塔外,淡水的紅樓、白樓、港邊等地也被她的畫筆一一記錄下來。林玉珠之所以選擇以淡水風景為主題作畫,除了她自小在這裡長大,對淡水的景物相當熟悉外,或許還受到當時畫壇流行現場寫生的風景畫之影響(註7),臺灣本地的景色成為畫家們的靈感來源,而淡水就是當時畫家們特別青睞之地。

圖片來源:第十回台展圖錄。

圖片來源:第一回府展圖錄。

圖片來源:第三回府展圖錄。

日本時代,淡水由商港轉型為遊憩地,這裡有全臺第一座高爾夫球場和海水浴場,還有連接臺北的淡水鐵路支線(註8),便捷的交通讓淡水成為新興觀光勝地。1927年,臺灣日日新聞社向讀者募集「新臺灣八景」(註9),淡水被票選為其中一景(註10),成為新興觀光景點。

圖片來源:https://tm.ncl.edu.tw/article?u=001_002_0000361693&lang=chn

圖片來源:http://cdm.lib.ntu.edu.tw/cdm/compoundobject/collection/card/id/15723/rec/20

林玉珠的愛情

淡水美麗的景色不僅吸引許多人前來寫生作畫,也有不少畫家就住在此地,林玉珠的老師陳敬輝自日本返臺後,也到淡水居住。林玉珠時常到陳敬輝家跟他學畫,她就在這裡遇見了未來的伴侶王昶雄。王昶雄當時經常在報紙上發表小說,以前報紙上的文章都習慣配張圖(註11),他因而請陳敬輝幫忙畫插圖,就在陳敬輝家中遇見了林玉珠。同為淡水人的王昶雄早就知道這位多次入圍畫展的女孩(註12)。 他看到林玉珠的第一眼就覺得她是自己未來的老婆,兩人交往多年後在1943年結婚(註13)。林玉珠婚後因為忙於照顧小孩,無法再繼續作畫,直到90年代才重拾畫筆,並在1995-1996年間舉辦她的首次個展(註14)。

圖片來源:https://reurl.cc/8yKDa4

儘管曾退出畫壇多年,但林玉珠認為她己在這段期間並不是完全放棄繪畫,即便只是在孩子參加畫畫比賽時加以指導,自己還是有在接觸繪畫(註15)。對林玉珠而言,繪畫的目的不是為了賺錢,更不是為了成名,而是讓她在畫圖過程中忘記煩惱,或許這就是藝術存在的意義。

#名單之後082

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁1。

- 洪郁如,〈臺北女子高等學院〉

- 洪郁如,〈臺北女子高等學院〉

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁2。

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁1。

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁1。

- 蔡介倫,《畫我台灣─日治時期新美術中臺籍畫家的繪畫題材》,國立臺灣師範大學歷史所碩士論文,頁8。

- 〈從商港到勝景─日治時期淡水的蛻變〉

- 〈臺灣八景募集〉,《臺灣日日新報》,1927-05-29第七版。

- 〈淡水の入選祝賀會〉,《臺灣日日新報》,1927-09-04第n02版。

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁3。

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁4。

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁3。

- 莊紫蓉,〈青春形影永遠在阮心內〉,《自由電子報》,2005-01-26。

- 〈林玉珠口訪影像逐字稿〉,頁4。