撰文│蕭亦翔(國立清華大學臺灣文學研究所博士候選人)

濱武蓉子 入選 臺展第1-6回

1927年10月,臺灣迎來了第一次的官辦美術展覽會,在臺灣的畫家們無不躍躍欲試,希望能夠在展覽會中留下佳績,為自己的繪畫生涯添上一筆光榮的紀錄。而在名單中有兩位年僅十三歲入選者,特別受到關注,其中一人便是濱武蓉子(1914-2005)。(註1)

自第一回臺展起,早早展現美術天賦的濱武蓉子,在師長的指導以及自身的努力之下,連續六次入選臺展。而關於這位早慧西洋畫家濱武蓉子的故事,要從日本東北的秋田談起。

一、南島陽光下萌芽的藝術種子

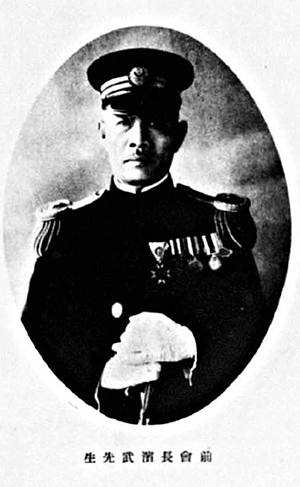

自東京帝國大學英文科畢業的濱武元次(1881-1939),在經歷東京以及長崎兩地短暫任教後,1913年回到了故鄉秋田任教。隔年,濱武蓉子作為濱武元次的三女出生於秋田縣。不過,濱武一家並未在嚴寒的北方生活太久,1916年,當時為秋田高等女學校校長的濱武元次選擇前往臺灣,擔任臺南中學校教諭。不到三歲的濱武蓉子,也一同抵達了潮濕、炎熱的南方。(註2)

圖片來源:《麗育學報》24號(1937-08),資料取自「日治時期圖書影像系統」。

來到臺灣的濱武元次持續於教育事業上努力,從臺南中學校的教諭,升任了臺南第一高等女學校校長。約莫此時期,濱武蓉子進入臺南的小學校就讀。或許是濱武蓉子表現出自身對於繪畫的喜愛,同時濱武元次也十分支持蓉子的興趣,便商請同為南一高女的同事、自東京美術學校畢業的川村伊作指導濱武蓉子繪畫。(註3)

1925年,濱武元次職務上再次調整,這次升任了臺北第一中學校校長。而剛升上小學校五年級的濱武蓉子,也轉入臺北師範學校附屬小學校就讀。進入新學校的濱武蓉子,開始時盡是討厭的回憶,除了因為轉學生而受到同學的欺負,又因髮型受到規定,明明留著短髮的學生頭(或稱「鮑伯頭」,おかっぱ頭),卻要將頭髮分成兩辦紮起,讓自己身處於都市的臺北,卻充滿鄉下氣息。不過,對於學校嚴格的文法教學、大屯山登山的經驗、使用那時候罕見的游泳池練習,以及上學的風景都深深烙印在濱武蓉子的心中。(註4)

而習畫一事,也並未因為濱武蓉子來到臺北而中斷。雖然未能持續師事川村伊作,但父親濱武元次的同事、西洋畫家鹽月桃甫正好在臺北開設「素壺社」,提供業餘畫家習畫的機會。濱武蓉子便利用每日晚上課餘時間,抵達臺北表町的臺北大樓(臺北ビルディング)練習繪畫技巧。(註5)在鹽月桃甫門下約莫一年的時間,素壺社在博物館舉辦了第二回展覽會,濱武蓉子的作品也展示於其中。(註6)

在鹽月桃甫的指導下,濱武蓉子逐漸展現出自己繪畫的才華。

二、於秋天綻放的美術之花

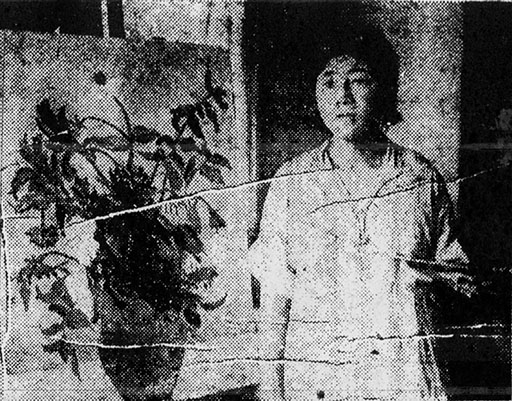

時序來到了1927年,濱武蓉子已經是臺北第一高等女學校一年級的新生。當年10月,濱武蓉子順利以〈靜物〉一作入選第一回臺展。由於為最年少的入選者之一,《臺灣日日新報》記者特別到了濱武家進行採訪。濱武元次向記者謙虛地說著:「在臺北師事鹽月先生兩年左右,還不成材呢。」不過可以看出濱武元次面露喜色,而濱武蓉子則是在相機前露出既害羞又欣喜的表情。(註7)

有趣的是,《臺灣日日新報》特別聚集了第一回臺展西洋畫部所有女性入選者,留下了一張具有歷史意義的合照。而其中,濱武蓉子與木村義子兩位不僅皆為鹽月桃甫的學生,更是臺北第一高女的同屆同學。

.jpg)

圖片來源:〈臺展入選の女流作家 殆ど學生ばかり〉,《臺灣日日新報》,1927-10-28(7版)。

.jpg)

圖片來源:《第一回臺灣美術展覽會圖錄》。

雖然目前未能見到彩色的圖版,但濱武蓉子第一回臺展入選的〈靜物〉,無論是置於前方的果物或是後面的花瓶,從中都可見稍帶稚氣的筆觸和線條。對於這幅作品,濱武蓉子的老師鹽月桃甫認為:「素木洋一和濱武蓉子超越技巧,將純真的生活原原本本移植到畫面。前者是紅顏少年,後者是清純的少女,與其他作品相較,別具特色」(註8)給出了肯定的評價。

13歲就入選臺展的佳績,讓濱武蓉子的作品受到了更多的關注,在第二回的臺展開辦之前,記者來到畫室拜訪濱武蓉子,留下了他與作品的合照。照片中濱武蓉子手持著調色盤,已經有著專業畫家的架式。而左方正在繪製的作品,正是當年臺展入選作〈ダリヤ〉。

圖片來源:〈アトリエ巡り(臺展出品作)〉,《臺灣日日新報》,1928-10-11(夕刊2版)。

圖片來源:《臺日グラフ》2卷10号(1931-10),資料出自《臺日グラフ》復刻本。

而綜觀濱武蓉子六次的入選作品,也可以看出他創作上的愛好。濱武蓉子大多選擇果物或是花卉作為繪畫主軸。如標題上可見「ダリヤ(大理花)」、「カンナ(美人蕉)」以及「百合」等花名,自第二回臺展起,畫作中也處理了花卉較為繁雜的枝葉以及花瓣。雖然多數作品尚不可見色彩,但從圖版中可以感受到花卉欣欣向榮的活力。在靜物的選擇上,則可見蘋果、葡萄,以及臺灣常見的鳳梨。

圖片來源:各回臺展作品圖錄。

而關於第三回臺展的〈カンナと百合〉一作,《臺灣日日新報》上特別將畫作圖版旁邊附上一首七言絕句「瓶史書存法可稽,一瓶位置小窓西。不須黃四娘家去,看取群花吐滿畦」。化用了袁宏道《瓶史》以及杜甫〈江畔獨步尋花〉兩件作品,用以形容這件作品中的繁花盛開,給予濱武蓉子繪畫花卉技巧很高的評價。(註9)

圖片來源:〈カンナ及百合 臺北濱武容子〉,《臺灣日日新報》,1929-11-23(4版)。

三、從南島出發後未完的花季

在精進自己畫技的同時,濱武蓉子並未荒廢課業,1931年自臺北第一高等女學校畢業後,日治時期臺灣唯一高等女子教育機關──臺北女子高等學院正好成立。濱武蓉子便成為該校第一回的入學生。在就讀期間,由於該校設有繪畫課程,因此不少同學入選過臺展,如西川和子、吉川清江、松尾翠、橫尾七瀨、四本綾子等人。不過與多次入選、致力於繪製西洋畫的濱武蓉子不同,這些同學清一色皆入選東洋畫部。(註10)

濱武蓉子在1933年順利自臺北女子高等學院畢業之後,便未再見到其他參加美術展覽會的紀錄。1935年,在臺灣總督府殖產局局長中瀨拙夫的媒妁之言下,濱武蓉子與三上芳雄結婚。三上芳雄是臺灣總督府理事官三上信人之子,自熊本醫科大學畢業後,當時於該校法醫研究所中任職。(註11)結婚後,濱武蓉子也改姓為「三上蓉子」。

同年3月20日正午,三上與濱武兩家在臺灣神宮舉辦結婚儀式,當晚則到了臺北的鐵道飯店(鐵道ホテル)舉辦宴席,參與宴席的人包含官員以及各界親友們,人數到了一百五十人之多,大家皆來給予這對新人獻上祝福。

圖片來源:西山慶教授提供。

圖片來源:西山慶教授提供。

圖片來源:西山慶教授提供。

在盛大的結婚典禮之後,三上(濱武)蓉子與三上芳雄來到了熊本居住。離開了居住近二十年的臺灣,但從同窗會的消息中,仍可見三上蓉子每年來自九州熊本的近況報告以及問候。(註12)而其父親濱武元次,也在1937年退官至熊本度過晚年的生活。(註13)

如同當時眾多女性一般,走入婚姻的三上蓉子也放下了畫筆,專心於家庭之中。而從現今三上蓉子後人仍保存的畫作可以判斷,當時三上蓉子應是帶著自己的作品回到了熊本,並且小心翼翼地保存著。而這幅作品,便是當時曾經在《臺灣日日新報》中受到稱讚的〈カンナと百合〉。畫作中鮮豔多彩的美人蕉以及百合花,彷彿向世人訴說三上(濱武)蓉子那段沾染油彩、百花綻放的少女時代。

蓉子第三回臺展入選作〈カンナと百合〉。.png)

圖片來源:西山慶教授提供。

(本文撰寫上受到濱武蓉子後人西山慶教授之協助,於此特別致謝)

#名單之後322

註釋

1. 〈臺展入選者中に 可憐な二人 濱武蓉子さんと素木洋一君〉,《臺灣日日新報》,1927-10-22(5版)。另外一人為素木洋一,素木洋一之介紹可見張哲維,〈【名單之後】男子高校生的日常:素木洋一與他的臺高生活〉,名單之後:臺府展史料庫。濱武蓉子沒年由後人告知。

2. 〈濱武元次任師範學校長、俸給、勤務〉,《昭和六年七月至九月臺灣總督府公文類纂高等官進退原議》,1931-08-01,國史館臺灣文獻館,典藏號:00010066057X001。值得一提的是,濱武元次在東京帝國大學就學時,曾經師事日本「國民作家」夏目漱石,現存資料也可見夏目漱石給濱武元次的書信。見伊藤美喜雄,〈漱石と庄内の文人たち(Ⅱ)(英語対訳)4〉,網址:https://note.com/mikky1103/n/na2fc0f4409ca(點閱日期:2024-10-29)。

3. 〈臺展入選者中に 可憐な二人 濱武蓉子さんと素木洋一君〉,《臺灣日日新報》。濱武元次表示在臺南時,濱武蓉子師事女學校的老師,依照其經歷以及職員判斷,川村伊作為最有可能之人選。

4. 三上(浜武)蓉子,〈随想〉,《あひるの行列 臺北第一師範学校附属小学校卒業五〇周年記念文集》,東京:榕蔭会昭和二年卒業第一四期生会,1979-11,頁66。

5. K,〈素壺社展覽會 を拜見して〉,《臺灣日日新報》,1925-02-26(夕刊2版)。

6. 〈素壺社油繪展〉,《臺灣日日新報》,1926-11-26(2版)。

7. 〈臺展入選者中に 可憐な二人 濱武蓉子さんと素木洋一君〉,《臺灣日日新報》。

8. 鹽月桃甫,〈第一回臺展洋畫概評〉,《臺灣時報》1927-11。王淑津之中譯見顏娟英,《風景心境──臺灣近代美術文獻導讀(上)》,臺北:雄獅,2001-03,頁192。

9. 張哲維,〈美人蕉及百合 臺北 濱武容子〉,名單之後:臺府展史料庫。

10. 〈臺北女子高等學院入學者氏名〉,《臺灣日日新報》,1931-04-11(7版)。

11. 〈三上 濵武 兩家婚約〉,《臺南新報》1935-02-06(7版);〈三上芳雄君結婚〉,《臺灣日日新報》1935-03-22(7版)。一說媒人為臺北第一高等女學校校長浮田辰平。

12. 〈同窓生の動靜〉,《あさひかづら》3號(1936-11),頁79-80。

13. 〈濱武元次氏逝く〉,《臺灣日日新報》,1939-08-27(夕刊2版)。